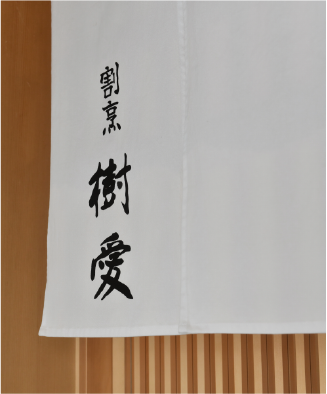

割烹 樹愛

出汁の一滴に至るまで

誠実に紡がれる割烹の真髄を

多彩なメニューで表現

夕暮れ時、国際センター駅から少し歩くと喧騒がふと遠のき、静かに時を刻む古い町並みが姿を見せる。那古野エリアの中でも、こだわりの飲食店が点在する本坊筋の入口辺りに佇む築90年以上の町家。その1階に2025年春、『割烹 樹愛(きあ)』が誕生した。

格子戸を開けて一歩足を踏み入れると、シンプルながら正面に見える丸窓からの風景に心癒される空間が広がる。面一に仕立てられたカウンターは、ゆったりとした奥行きを持ち、店主の増田大樹さんが目の前で一つひとつ料理を仕上げていく姿を臨場感とともに味わえる。「緊張せずに、気軽に話しかけてもらえたらうれしいですね」と笑う増田さんの表情には、穏やかで誠実な人柄がにじむ。

かつてバンドでギターを担当していたという異色の経歴を持つ増田さんが料理の道へ進んだのは、30歳のとき。「料理を作ることが好きで。だからちゃんと修業してみようと思い、高岳にある『割烹ほその』の門をたたきました」。弟子入りのきっかけとなったのは、「面接の際に食べさせてもらった『甘鯛の焼きびたし』の出汁に心を奪われたこと」と増田さんは笑顔で語る。それから同店で11年間修業を積み、師匠の味と姿勢を真摯に受け継ぎつつも、自分なりの工夫を加えた料理を『樹愛』で展開している。

メニューは一品料理が中心。季節やその日の気分に合わせて選べる楽しさを大切に、品数も豊富に揃え、居酒屋的な気軽さも忍ばせる。

席についてすぐに目の前に運ばれるのが前菜四種類。この日の内容は、金時草のおひたし、おかひじきの煮びたし、

里芋のポテトサラダ、ドライイチジクとクルミのクリームチーズ。内容は季節ごとの野菜をメインに、店の真髄である出汁を味わえるもの、次の料理へと繋がる前菜が登場する。

食感も楽しいれんこん饅頭は、お客様の人気によって名物となりつつある一品。すりおろしたれんこんに、ぎんなんときくらげを閉じ込めて成形し、オーダーが入ってから丁寧に揚げる。仕上げに注がれる出汁は、メジマグロのまぐろ節と白口浜真昆布からとったもので、雑味がなく上品。そこに淡口醤油と濃口醤油を絶妙に配合し、滋味あふれる味に仕上げられている。

同店を訪れた際に絶対に外せないのが修業先でも名物とされ、その味を継承しているビーフカツ。「当店のビーフカツは、ソースが決め手」と語る増田さんが選んだ牛肉は、くどさを感じない上質な牛のヒレ肉。食パンを手切りしてクルトン状にした自家製パン粉は、軽やかな食感にするため、粒を潰さないよう程よくつけ、音と揚がり具合を見極めながらレアに揚げる。

「パン粉が細かすぎると食感がつまらないし、逆にいいパンを使いすぎるとパン粉の主張が強すぎる。バランスが難しい料理です」。

添え物もキャベツ…ではなく、ふんわり千切りのように刻んだレタス。初めて食べた客が「これキャベツじゃないんですか?」と驚くのが、増田さんのちょっとした楽しみでもあるという。ソースは、まずホワイトソースを炊き、それとは別に角煮から取った出汁を1時間煮出して調味。この2種類を合わせ、さらにカレー粉やトマトケチャップを加えて丁寧に煮詰める、まさに二段仕込み。「このソースを味わってほしくて、くどくない肉とパン粉にもこだわっています」

これらの料理にぴったりな日本酒は、増田さんの地元・愛知県江南市の「勲碧」をはじめ、あまり知られていないが、確かな味わいのものを取り揃えている。また、「今後は、飲めない人のために料理に合うノンアルコールドリンクも増やしていきたいですね」と語る。

那古野の町に想いを重ね

土地に根づく

夫婦の新たなる決意

独立を考えた当初は「夫婦で別々に働いたほうがいいのでは」という話もあったそうだが、妻の愛さん曰く「バンド仲間だった頃からそうだったんですが、基本はすごくまじめな人。私もお節づくりを手伝うとか、修業先に食べに行って仕事ぶりを見てましたし、これだけ真剣にやっているのなら別で働くより一緒にやるのが自然と思ったんですよね」と語る。夫婦二人三脚でやっていこうと決めたことをきっかけに、店名は二人の名前から一文字ずつをとって樹愛(きあ)と名付けたという。

那古野の町を初めて訪れたのは、いまから5年ほど前。古い町並みに惹かれ「ここでやりたい」という想いが芽生えたのが那古野とのご縁のはじまり。修業中から何件も物件探しを続け、ようやく見つけたこの町家に夫婦揃って一目惚れ。「みなさまのご支援のおかげで夢を実現させることができた」と笑顔で語る増田さん。「今はまだ、自分のことで精いっぱい。でも、那古野の空気にふさわしい店でありたいですね」。ゆっくりとした時間が流れる店内で、手間暇を惜しまず創り出される旬の味と二人の温かなもてなしが、客同士のご縁を繋ぎ、今日、訪れた人々の五感を満たしていく。

-

- 割烹 樹愛

かっぽう きあ - TEL : 052-990-9850

- 住所 : 名古屋市西区那古野1-24-6 1F

- 営業時間 : 17:00~22:00

- 定休日 : 水

- 割烹 樹愛